本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

この記事で解決できるお悩み

tomeoffice

tomeoffice

医療事務の仕事内容にレセプト業務があります。

そのレセプトを提出する先が、患者さんに提示して頂いた保険者宛に提出するので、医療保険制度の事を理解していないと、レセプト提出先がわからないです。

その為、医療事務になったら最低限知っておいた方が良い保険証のことを紹介しますね。

医療事務の経験者の私が、記事の前半で『医療保険制度とは?どんな制度なの?』と『公的医療保険の種類』を解説し、

後半では『被保険者証の保険者番号の仕組み』と『電子カルテやレセコンに保険登録で気を付けること』について紹介するので、参考にしてくださいね!

この記事を読み終えることで、医療事務になったら知っておいた方が良い保険証の種類がわかると思います。

電子カルテの基礎知識を学びたい方は、講座を受講して、勉強がおすすめ。

基礎知識を勉強したい方は、『おすすめ講座を紹介』をどうぞ

目次

医療保険制度とは?どんな制度なの?

tomeoffice

tomeoffice

実際、具合が悪くて医療機関の受診をする場合は、高額な治療費が掛かります。

その治療費を全額負担をするのが大変なので、公的医療保険に保険料を何らかの形で毎月支払っていますよね。

医療機関に受診の際に、保険証を提示することによって自己負担割合で受診が出来ます!

その為、病気やケガで医療機関を受診をした場合、保険証を提示すれば治療費の最低7割を国が負担して受診が可能。

医療保険制度の概要を紹介

tomeoffice

tomeoffice

- 保険者(被保険者から保険料を徴収し、被保険者証(保険証)を交付)

- 被保険者(被保険者証(保険証)び交付を受ける医療保険加入者本人及び扶養家族)

- 医療機関(病院・クリニック)

公的医療保険の3種類を紹介

tomeoffice

tomeoffice

1つずつ解説していきます。

①職域保険のレセプト提出先

職域保険のレセプト提出先が『社会保険支払基金』と『国保連合会』に分かれます。

社会保険支払基金に提出の職域保険

- 健康保険(協会けんぽ)

- 健康保険(組合健保)

- 特定被保険者保険(共済組合)

- 特定被保険者保険(船員保険)

会社にお勤めの方は、毎月、お給料から引かれている場合

明細書(レセプト)提出先⇒社会保険診療報酬支払基金

保険者番号は、法別番号・都道府県番号・保険者別番号・検証番号の8桁です。

国保連合会に提出の職域保険

- 自営業者保険(国民健康保険組合・建設業・医業・薬業など)

組合国保は、働いている職場の組合が保険で、毎月、お給料から引かれる場合

明細書(レセプト)提出先⇒国保連合会

組合国保の保険者番号は、都道府県番号・保険者別番号・検証番号の6桁です。

②地域保険のレセプト提出先

地域保険のレセプト提出先が『国保連合会』です。

- 市区町村国保健康保険(職域保険に属さない人を対象、自営業の方、会社を辞めた方)

- 前期高齢者医療制度

市区町村国保は、患者さんのお住まいの市区町村が保険者

それぞれ支払い期日までに国民健康保険料をお支払に行かれている場合

明細書(レセプト)提出先⇒国保連合会

市区町村国保の保険者番号は、都道府県番号・保険者別番号・検証番号の6桁です。

③後期高齢者医療制度のレセプト提出先

後期高齢者医療制度のレセプト提出先は『国保連合会』です。

- 75歳以上の高齢者

明細書(レセプト)提出先⇒国保連合会

後期高齢者医療制度の保険者番号は、39・都道府県番号・保険者別番号・検証番号の8桁です

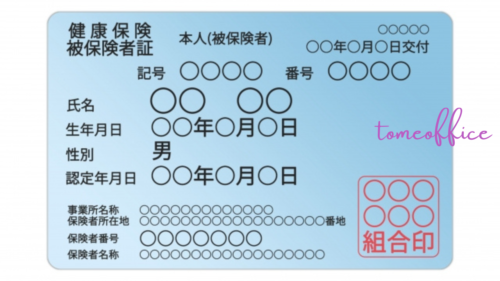

被保険者証の保険者番号の仕組み

健康保険(社保)と国民健康保険(国保)で保険者番号の桁数が違います。

1つずつ解説していきます。

①健康保険(社保)の保険者番号は8桁

- 法別番号2桁

- 都道府県番号2桁

- 保険者別番号3桁

- 検証番号1桁

健康保険(社保)の保険者番号は4つの種類の番号が合わさった8桁です。

②国民健康保険(国保)の保険者番号は6桁

- 都道府県番号2桁

- 保険者別番号3桁

- 検証番号1桁

国民健康保険(国保)の保険者番号は3つの種類の番号が合わさった6桁です。

③法別番号

保険者番号の中の法別番号は2桁で、勤めている会社が、何処の保険に加入をしているか?で、法別番号が違います。

tomeoffice

tomeoffice

お目にかかることが多い法別番号

- 01→協会けんぽ

- 06→組合健保

- 31~34→共済組合

- 63→組合健保の特例退職

あまりお目にかからない法別番号

- 02→船員

- 03→日雇

- 04→特別日雇

- 07→自衛官

- 72~75→特例退職者

医療事務講座では『保険者は何処か?』『どんな方が対象か?』『規定する法律は?』など出題されると思いますが、

実際大切なのは『番号を間違えずに請求をする』ことです。

また、社保の組合健康保険は法別番号06と、組合国保があるので間違えないで下さいね!

④都道府県番号

保険者番号の中の都道府県番号は2桁で、決まっています。

| 01北海道 | 02 青森 | 03 岩手 | 04 宮城 | 05 秋田 | 06 山形 | 07 福島 | 08 茨城 |

| 09 栃木 | 10 群馬 | 11 埼玉 | 12 千葉 | 13 東京 | 14神奈川 | 15 新潟 | 16 富山 |

| 17 石川 | 18 福井 | 19 山梨 | 20 長野 | 21 岐阜 | 22 静岡 | 23 愛知 | 24 三重 |

| 25 滋賀 | 26 京都 | 27 大阪 | 28 兵庫 | 29 奈良 | 30和歌山 | 31 鳥取 | 32 島根 |

| 33 岡山 | 34 広島 | 35 山口 | 36 徳山 | 37 香川 | 38 愛媛 | 39 高知 | 40 福岡 |

| 41 佐賀 | 42 長崎 | 43 熊本 | 44 大分 | 45 宮崎 | 46鹿児島 | 47 沖縄 |

tomeoffice

tomeoffice

⑤保険者別番号

保険者番号の中の保険者別番号が3桁

⑥検証番号

保険者番号の中の検証番号が1桁

上記の仕組みが分からず、医療事務の基礎知識がない場合は、通信講座で勉強しよう!

受講に迷ったらユーキャンの医療事務講座>> ![]()

一般教育訓練給付制度対象講座!

電子カルテやレセコンに保険登録で気を付けること

電子カルテやレセコンに保険登録をすることは『レセプト提出先を登録する』ことです。

登録を間違えてしまうと、医療機関に報酬を得ることが出来ませんので、気を付けましょう。

法別番号ごとに気を付けることを紹介しますね。

1つずつ解説していきます。

①01協会けんぽ

01協会けんぽの保険の記号は8桁で、たくさん数字がくっついて書いてあります。

その為、入力間違いで、返戻になりやすいので、電子カルテやレセコンの入力は丁寧にされた方が良いですよ。

②02船員保険

02船員保険は、パターンによって取り扱いが違います。

- 職務外

- 職務上と取り扱いが違います。

③03日雇保険

03日雇保険は、受給資格者票の受給資格確認の受診の月に、健康保険の確認印が押されているかを確認します。

確認印が押されていなければ使用できません。

保険者が保険料を納付したときに、健康保険被保険者手帳を協会けんぽに提出をして、受給資格確認票に該当する月の欄に押印をしてもらっているはずですので、確認印があるか?が大切です。

④06組合保険

06組合保険は、会社は辞めてはいないが、組合が変わることもあるので『被保険者証の保険資格取得日』『保険交付年月日』『有効期限』をよくみましよう!

⑤31~34共済組合保険

31~34共済組合保険は記号がないところもありますが、電子カルテやレセコンによりますが、記号は「-」「/」「スペース」を入れて入力をしないと、エラーになるレセコンもあります。

オンライン化で保険者番号の返戻が減ったようですが、まだまだ結構な額の返戻があることも。

その為、電子カルテやレセコンは便利ですが、入力を間違えないように気を付けましょう!

公的医療保険の保険料はどのように支払いをしているの?

公的医療保険が『会社で加入している場合』と『自営業などの市区町村で加入の場合』で保険料の支払い方法は違います。

1つずつ解説していきます。

①健康保険協会・健康保険組合・共済組合・国保組合等の場合

会社で加入している公的医療保険の場合は、保険料は給料から引かれて支払われています。

会社にもよりますが『社会保険』または『組合国保』に加入します。

会社が保険の手続きをし、しばらくすると保険証が発行され、会社員の手元に届きます。

会社員負担分の保険料は『まだ働いて貰うけれども保険は外します。』と言われるまで、会社を退職する日まで、月ごと給料から天引きされます。

(保険証を持っている間は、保険料は給料から天引きされます。)

会社を退職する時に、保険証は保険者に返却します。

それと同時に、その保険者に保険料を払わなくなります。

社会保険に加入していた場合で任意継続に加入する場合は、その手続きをします。

今までは、会社に保険料を半分負担してもらっていましたが、退職され任意継続になったら、全額保険料を負担することになり、今までの保険料の倍を任意継続の喪失日まで支払うことになります。

(喪失予定日以前に、社会保険に加入をする場合は、その加入まで支払うことになります。

国民健康保険の加入をする予定で、被保険者資格喪失証明書が必要な場合は、保険者にお願いをして、発行してもらいます。

②市区町村組合の場合

市区町村国保の公的医療保険に加入している場合、保険料は自分で支払う方法を選びます。

なので、口座引き落としでない場合、保険料の支払いを忘れやすいですね。

- 自営業です

- 会社を退職しました

- 会社から保険を外されました

国民健康保険・市区町村国保に加入します。

会社を退職して保険喪失した場合は、国民健康保険の加入手続きをします。

以前加入していた保険者から、保険を喪失したことを証明する書類『被保険者資格喪失証明書』を発行してもらい、市区町村の国民健康保険課に提出します。

前年度の収入によって、保険料が変わります。

手続きによって、納期ごとに、銀行やコンビニに行って支払う。口座引き落としで支払う。

医療事務の基礎知識を勉強しよう

勉強をして覚えて知識を増やすことによって、ミスを減らすことは出来ますよ。

1つずつ解説していきます。

①医療事務通信講座で基礎知識を勉強する

医療事務の資格取得をしていなくても、医療事務になった方も多いと思います。

しかし、医療事務の仕事は、基礎知識がないと慣れるまでどうしても時間が掛かってしまいますね。

勤務中に教わる仕事内容は、医療機関のやり方で、保険証の種類や確認方法、診療報酬請求事務や医療接遇に関しては、自分で勉強をして覚える必要が出てきます。

実際に、医療事務の先輩は、保険制度の仕組みや算定方法が理解しているであろうと思って、説明をされていたり、患者トラブルの仲裁に入ってくれる方は少ないので、自分で勉強をしましょう!

ネットで、本を購入して勉強することも出来ますが、独学で勉強をすると質問も出来ませんし、わからないことだらけになって、落ち込んでしまう可能性も出てきます。

tomeoffice

tomeoffice

受講に迷ったらユーキャンの医療事務講座>> ![]()

一般教育訓練給付制度対象講座!

②市販のテキストや本を購入して医療接遇を勉強をする

医療接遇が難しいのであれば、医療接遇の勉強ができる本を購入して読んでみる。

受付業務や保険確認が難しいのであれば、公費の本を購入してみたり

レセプト業務が難しくて、誰にも相談できないのであれば、レセプトが勉強できる本を購入して読んでみる。

tomeoffice

tomeoffice

まとめ

tomeoffice

tomeoffice

- 医療保険制度は『保険者』『被保険者』『医療機関』の3者で構成されている

- 公的医療保険は『職域保険』『地域保険』『後期高齢者医療制度』の3種類に分かれている

- 健康保険(社保)の保険者番号は4つの種類の番号が合わさった8桁

- 国民健康保険(国保)の保険者番号は3つの種類の番号が合わさった6桁

あくまでも私の経験上ですので、ご了承ください。

医療事務の新人さんの中には、レセプト作成の勉強に一生懸命で、大切な『保険証を確認する』ことが出来ない人は多いです。

しかし『保険証を確認する』ことが出来ないと、レセプト記載が完璧でも、請求先を間違えてしまっては、医療機関の報酬を得ることが出来ませんので、保険証確認を忘れずに!

おすすめ医療事務講座を紹介

医療事務の基礎知識がないと、医療事務になった時に覚えることが多すぎて、キャパオーバーになってしまう事もあるので、医療事務講座で勉強をしてみよう!

私のおすすめは、ユーキャンの医療事務講座 ![]() です。

です。

画像引用:ユーキャンの医療事務講座 ![]()

『医療事務認定実務者試験』を自宅で受験することが出来ますよ。

ユーキャンの医療事務講座は、メインテキスト3冊でフルカラーテキストで見やすい!

重要なところは色塗りされていて、見慣れない薬も分類してあるので、覚えやすいですよ。

そして、10年間の合格者70,000名を突破して、満足度も88.4%で、実績もあります。

スマホやPCから「合格デジタルサポート」が利用可能!

スマホからテキストを読んだり、webテストを解くことが出来るので、通勤時間や家事や育児の合間のスキマ時間を使って、いつでもどこでも学習することが出来ますよ。

また、学習の進捗状況の管理や弱点分析や対策が出来るので、独学で勉強をするよりかは、合格までも道のりも近道です!

7つの魅力

- 4ヶ月の学習、メインテキストは3冊

- イラスト豊富なフルカラーテキストでわかりやすい

- 合格デジタルサポートパックでスマホで学べる

- 過去10年間で70,000名以上の合格者

- お客様満足度88.4%(2021年2月から2022年1月回答)

- マナーや心得のオリジナルDVD付き

- スキマ時間にスマホ学習可能

tomeoffice

tomeoffice

残念ながら、就職支援はありません。

しかし、『履歴書の書き方から面接時のアドバイスが載っている就職ガイド』と『医療事務の4つのHOW TOを収録したオリジナルDVD』が貰えます。

マナーや心構え、どんな働き方があるのか、仕事内容や働く場所などが紹介されているので、就職後のイメージが付きやすいですよ。

一般教育訓練給付制度対象講座