本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

この記事で解決できるお悩み

tomeoffice

tomeoffice

医療事務の新人さんは、保険証確認で戸惑う事も多いと思います。

実際に、保険証の確認は経験をしていかないと難しいことも多いですね。

医療事務の経験者の私が、記事の前半で『医療事務の保険証確認の仕方』を解説し、

後半では『保険証確認で有効期限切れを提示された場合の対処方法』と『医療事務が保険証確認を月1回行う理由』について紹介するので、参考にしてくださいね!

この記事を読み終えることで、医療事務の新人さんでも保険証確認の仕方が理解出来ると思います。

医療事務の資格取得をしていなくて、基礎知識を勉強したい方は、講座を受講がおすすめ。

基礎知識を勉強したい方は、『おすすめ講座を紹介』をどうぞ

目次

医療事務の保険証確認の仕方

tomeoffice

tomeoffice

1つずつ解説していきます。

①受診が初めての場合

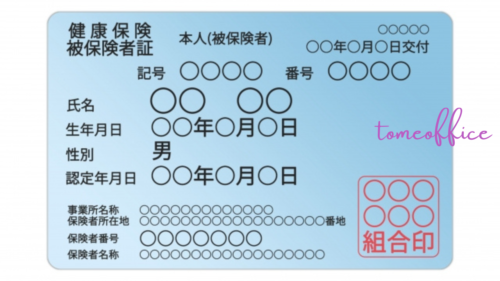

受診が初めての場合は、カルテの1号用紙を作成する為に、保険証に記載されている内容を確認します。

- 氏名

- 生年月日

- 性別

- 保険者番号・記号・番号

- 本人・家族

- 資格取得日・交付年月日

- 有効期限

- 住所

患者さんから保険証を提示されたら、下記の『有効期限が切れていないか?』を1番に確認しましょう。

入力する方法は、別記事で紹介しています。

②カルテがあるの場合

カルテがある場合は、カルテに記載されている保険証と、患者さんが持参された保険証が一緒かを確認をします。

紙カルテの場合は、カルテの棚からカルテを出し、

電子カルテの場合は、患者IDや氏名検索から、患者さんのカルテを出します。

紙カルテの場合は、カルテに記載されている保険証と、患者さんが持参した保険証と一緒かを確認し、

レセコンに患者IDや氏名検索をし、患者さんを呼び出し、保険登録をしている画面を開き、紙カルテの保険証記載と一緒かを確認します。

電子カルテの場合は、保険登録をしている画面を開き、患者さんが持参した保険証と一緒かを確認する。

紙カルテの場合は、保険証確認欄にレ点をつけ、レセコンの保険証確認画面にレ点をつけ、確認した記録を残し、

電子カルテの場合は、保険証確認画面にレ点をつけ、確認した記録を残します。

その理由は、保険者から保険証確認の有無を問われた場合、記録があると証明になるからです。

保険証変更になっている場合の登録方法は、別記事で紹介しています。

また、保険証を忘れた場合は、別記事へ

医療事務の保険証確認の注意点【有効期限を確認しよう】

保険証には

tomeoffice

tomeoffice

①有効期限の記載がない場合の保険証確認の注意点

協会けんぽ等の保険証は、有効期限の記載がない保険証です。

その為、被保険者番号・記号・番号を確認し生年月日で『今日の年齢』を確認しましょう。

年齢によって、高齢受給者証の対象月になった場合は『協会けんぽの被保険者証』と『高齢受給者証』の2枚の保険証を確認が必要になります。

また『高齢受給者証』は『資格取得日』『交付年月日』『有効期限』の記載があるので『有効期限が切れていないか?』確認しましょう。

実際に、来月から高齢受給者証対象の方が、今月に高齢受給者証が届いたので医療機関に提示されることもあります。

その場合は、来月から適応になることを伝え、来月からは『協会けんぼの被保険者証』と『高齢受給者証』を合わせて医療機関に提示をお願いすると患者さんも理解しやすいです。

tomeoffice

tomeoffice

②有効期限の記載がある場合の保険証確認の注意点

有効期限の記載がある保険証を『会社で加入をしている保険』『市区町村国保』の2種類に分けて注意点を説明します。

組合保険・共済組合・国民健康組合

組合保険や共済組合や国民健康組合の保険証は、有効期限が記載されていることが多い保険証です。

その為、有効期限が切れる前に、会社から新しい被保険者証を渡され、古い被保険者証は回収される場合が多い。

なので、有効期限が切れている被保険者証を医療機関に提示されることが少ないです。

市区町村国民健康保険

市区町村国民健康保険は、必ず有効期限が記載されています。

保険料をきちんとお支払いされている場合、保険証の有効期限が切れる前に、市区町村から保険証が郵送されます。

その後、古い保険証は、加入者ご自身が市区町村へ返却をしますので、返却しなければ『古い保険証』と『新しい保険証』を両方を持っていることになります。

その為、古いのを間違えて医療機関に持参する可能性が高いので、注意して確認しましょう。

tomeoffice

tomeoffice

入力する方法は、別記事で紹介しています。

保険証確認で有効期限切れを提示された場合の対処方法

医療事務が、患者さんの提示された保険証を確認し『保険証の有効期限が切れていた場合』は、患者さんに保険証の有効期限が切れていることを伝え、お手元に新しい保険証がないか?確認をしましょう。

現に、有効期限が切れている被保険者証や公費だけの持参の場合は、保険確認とは言いません。

車の免許も、有効期限が切れていたら無免許運転になりますよね?

それと保険証も同じで『毎月保険証を確認する』のは、きちんと保険証の資格があるかどうか?確認をする為です。

tomeoffice

tomeoffice

1つずつ解説していきます。

①保険証の有効期限が切れていることを患者さんに伝え方

有効期限切れの保険証を提示された場合に、患者さんに確認する対応は、とても難しいです。

「患者さんに恥をかかせないように」「患者さんを怒らせないように」「患者さんにわかるように」伝えるとトラブルが少なくて済むと思います!

医療事務

医療事務

〇〇さん

〇〇さん

医療事務

医療事務

〇〇さん

〇〇さん

医療事務

医療事務

〇〇さん

〇〇さん

〇〇さんは、新しい保険証が届いているか?わからない。

こんな患者さんは結構居られます。

その場合、医療機関の判断で、自費でお支払をしてもらう。

または、医療機関から保険者に電話を掛けて、保険証は送られているか?資格があるか?確認をすることもあります。

医療機関の考えにもよりますので、そこのやり方を覚えましょう!

②場合によっては被保険者に保険の資格があるのか確認をする事例

有効期限が切れている保険証を持参された場合、医療機関の考えによりますが、

上の事例のように医療機関から保険者に電話を掛けて保険の資格があるか?確認することもあります。

- 患者が新しい保険証を受け取っていない場合

- 患者が新しい保険証が届いているか?わからない場合

1つずつ解説していきます。

被保険者に電話を掛けて資格取得を確認する流れ

保険証は、原本確認が基本です。

医師によっては『被保険者に電話を掛けて確認してあげて!』『保険証ないと困るから、どうしたら良いか聞いてあげて!』と言われることもあります。

その場合は

折り返しの電話が掛かって来ることもあるので電話番号を控えておく。

医療機関コードを聞かれることもありますので、聞かれても良いように控えておく。

保険者に、患者が有効期限切れの保険証を持参されて、新しいの届いているのかわからない旨を伝えて『記号・番号』『お名前』『生年月日』を伝えます。

患者の自宅に保険証が見当たらなかった場合は、どのようにしたら良いのか?確認します。

患者をお呼びし、保険証の資格の有無を伝える。

新しい保険証がなければ、再発行の手続き方法を教え、新しい保険証が発行されたら、後日、医療機関に提示をお願いします。

保険者の資格があることが確認されたら保険を使用して計算します。

実際に、医療機関の損失にならない為に、被保険者に確認の有無を取ることもありますが、全ての医療機関に当てはまることではないですので、確認を。

③保険証が確認出来なければ全額自己負担になることを伝える

有効期限が切れている保険証を持参された場合は、どんな理由であれ、全額自己負担で患者に支払ってもらう医療機関は多いです。

- 受付の時点で、保険証を持参されなければ、本日は自費

- 診察待ち時間に保険証を持参されれば、保険適応にしますが、それ以外は、本日は自費

- 家族の方が保険証を持参出来るのであれば、それまで待つが、持参出来ないのであれば、本日は自費

医療機関によってやり方や考えが違うので、そこの医療機関のやり方を覚えましょう!

自費で支払いを納得された場合

- 後日、患者が医療機関に自費の領収証と保険証を持参してもらい、医療機関から返金する場合

- 後日、保険者に自費の領収証と明細書を患者が渡し、保険者から患者に返金してもらう場合

患者さんが自費で支払いを納得された場合は、その後どうしたら返金してもらえるのか?

疑問に思う方も居られるので、医療機関のやり方を覚え、患者さんに伝える必要があります!

医療事務の保険証確認の注意点【被保険者証と公費医療証の併用を含む】

tomeoffice

tomeoffice

1つずつ解説していきます。

①被保険者証と公費医療証の氏名と生年月日が同じかを確認する

被保険者証と公費医療証を提示された場合は、2つの氏名と生年月日が同じかを確認し、同じ場合にレセコンや電子カルテに登録を行います。

たまに、具合の悪い患者さんは、家族の方の保険証を間違って提示されることもありますので気を付けましょう。

②被保険者証と公費医療証の有効期限内の受診かを確認する

被保険者証と公費医療証を提示された場合は、2つの証の有効期限内の受診かを確認する必要があります。

その理由は、患者さんは有効期限切れの保険証を提示される場合もあるから。

公費の場合は『年齢で資格を喪失している場合』『公費の申請をしていなくて資格を喪失している場合』があります。

tomeoffice

tomeoffice

③公費医療証が使用できる医療機関かを確認する

公費医療証を提示された場合は、当院で使用できる医療証かを確認します。

その理由は、公費によって、使用できる医療機関の登録が必要であり、登録されていない医療証は使用することが出来ません。

その為、公費が使用出来ない場合は、患者さんに主保険の自己負担割合で支払いをしてもらい、患者さんが公費の保険者に手続きをして還付してもらう形になりますので、確認と説明を忘れずに!

④揃えて確認をしないと保険確認したことにならない

被保険者証と公費医療証が、レセコンや電子カルテに登録をされている場合は、2つ揃えて確認が必要です。

その理由は、どちらかの資格が喪失している場合は、レセプト返戻がきて、医療機関の損失になるので注意!

上記の仕組みが分からず、医療事務の基礎知識がない場合は、通信講座で勉強しよう!

受講に迷ったらユーキャンの医療事務講座>> ![]()

一般教育訓練給付制度対象講座!

医療事務の保険証確認の注意点【高齢受給者証】

tomeoffice

tomeoffice

1つずつ解説していきます。

①高齢受給者証の対象者

『高齢受給者証』の対象者は、いつが誕生日なのかによって違います。

今月1日に70歳なった方は、今月1日から高齢受給者証対象者

今月2日以降から月末までに70歳になった方は、来月の1日から高齢受給者証対象

②高齢受給者証の種類

高齢受給者証は『被保険者証と高齢受給者証がわかれている場合』と『被保険者証兼高齢受給者証で1枚の場合』があります。

その為、被保険者証と高齢受給者証がわかれている場合は、2つ揃えて確認が必要です。

③高齢受給者証の区分と患者一部負担金

高齢受給者証は区分で、患者一部負担金割合が違います。

| 区分 | レセプト区分(給付割合) | 一部負担金の割合 |

| 現役並み所得者 |

9高入7(7割) 0高外7(7割) |

3割 |

| 一般・市町村民税非課税世帯 |

7高入一(8割) 8高外一(8割) |

2割 |

※市町村民税非課税世帯はもっと細かく分かれますが、一部負担金の割合は2割で一緒な為、まとめました。

一部負担金割合は、患者さんが医療機関受診の際に、保険適応の診療の負担割合が、2割、3割の2種類あります。

実際に、月ごとに診療報酬を作成し、保険診療報酬明細の総点から、患者一部負担金を引いた額が、保険者から医療機関に報酬が入る仕組みです。

医療事務が保険証確認を月1回行う理由

患者に保険証の提示をお願いしても、どうして保険証を提示しなければならないのか?を問われることもあります。

その為、患者さんに分かりやすいように説明するには、医療事務自身が保険証確認を理解しておく必要がありますよ。

患者さんの名前はAさん

Aさんが、保険証を提示して頂ければ、3割負担でお支払になるのですが、

医療機関からレセプトといって月1枚、診療内容を保険者さんに提出をするんですね。

そのレセプトにAさんの保険者番号、記号、番号を記載して提出をするんですが、

認められれば後から保険者さんから7割分が医療機関に支払われる仕組みになっていまして、

Aさんが保険証を提示をして頂けないのであれば、Aさんから全額を頂くことになりますが、よろしいでしょうか?

保険者ごとに、月1枚提出をするので、確認がとれないと全額自己負担になりますが・・・

Aさんがせっかく保険料を保険者さんに払われているので、全額自己負担ですと、もったいないですが・・・

提示して頂ければ、保険扱いで計算いたしますが・・・いかがされますか?

このように、選択肢を患者さんに任せると、保険証を提示して頂ける場合が多いですので、もしも突っ込まれたら試してみて下さいね!

医療事務の保険証確認の注意点【国民健康保険被保険者資格証明書】

患者さんの中には『国民健康保険被保険者資格証明書』を持参される方も居られます。

tomeoffice

tomeoffice

1つずつ解説していきます。

①レセコンに登録時の注意点

レセコンの登録画面に『国民健康保険被保険者資格証明書』を設定する場所があると思います。

わからなければ、レセコンの本をみたり、電話を掛けて調べて登録をしましょう。

『国民健康保険被保険者資格証明書』患者さん負担100%の国保の領収証を発行します。

国民健康保険被保険者資格証明書の設定をし、100%の領収証を発行する

100%の領収証に「但し、特別療養費代として」と記載する

100%の領収証に記載されている金額を患者さんから徴収する

市区町村国保の保険料の滞納の一部または全額を払い、クリニックで支払った領収証と特別療養費支給申請書を市区町村に提出をしたら、自己負担額を引いた額が、特別療養費として患者さんに返還される

②レセプト提出時の注意点

患者さんが100%全額自己負担を支払った後は『国民健康保険被保険者資格証明書用のレセプト請求』を行います。

実際に『国民健康保険被保険者資格証明書』の総括は別で作成し、国保連合会に提出します。

その為、対象の患者さんの紙レセプトを印刷し、上の余白に「特別療養費」と朱書で記入しましょう。

また、何故?100%患者さんから徴収するのに、レセプトを作成し提出しなければならないのか?と疑問が出て来ると思いますが、審査が通れば、患者さんに自己負担額を引いた額が、特別療養費として返還されるシステムになっているからです。

なので、医療機関としては、手間がかかりますが、総括別で提出する決まりがあります。

医療事務の基礎知識を勉強しよう

保険証の事が、難しくて一人では覚えられない場合は、基礎知識を勉強しよう!

1つずつ解説していきます。

①医療事務通信講座で基礎知識を勉強する

医療事務の資格取得をしていなくても、医療事務になった方も多いと思います。

しかし、医療事務の仕事は、基礎知識がないと慣れるまでどうしても時間が掛かってしまいますね。

勤務中に教わる仕事内容は、医療機関のやり方で、保険証の種類や確認方法、診療報酬請求事務や医療接遇に関しては、自分で勉強をして覚える必要が出てきます。

実際に、医療事務の先輩は、保険制度の仕組みや算定方法が理解しているであろうと思って、説明をされていたり、患者トラブルの仲裁に入ってくれる方は少ないので、自分で勉強をしましょう!

ネットで、本を購入して勉強することも出来ますが、独学で勉強をすると質問も出来ませんし、わからないことだらけになって、落ち込んでしまう可能性も出てきます。

tomeoffice

tomeoffice

受講に迷ったらユーキャンの医療事務講座>> ![]()

一般教育訓練給付制度対象講座!

②市販のテキストや本を購入して医療接遇を勉強をする

医療接遇が難しいのであれば、医療接遇の勉強ができる本を購入して読んでみる。

受付業務や保険確認が難しいのであれば、公費の本を購入してみたり

レセプト業務が難しくて、誰にも相談できないのであれば、レセプトが勉強できる本を購入して読んでみる。

tomeoffice

tomeoffice

まとめ

- カルテがある場合の保険証確認は、カルテと患者さんに提示された保険証が有効期限内か、登録されている保険証と同じかを確認し、違う場合は登録をしなおさないと、レセプト返戻になる

- 被保険者証と公費医療証の登録がある場合は、2つ揃えて確認が必要

- 公費医療証は、使用出来ない医療機関もあるので確認をしてから登録する

- 高齢受給者証の対象の方は、被保険者証と高齢受給者証の両方を確認する

- 保険証は月1回行うので、患者さんに説明できるように理解をしておく

- 国民健康保険被保険者資格証明書のレセコンの登録は100%自己負担を設定し、レセプト請求も別総括で行う

あくまでも私の経験上ですので、ご了承ください。

保険証確認は何度も行う事で、だんだん理解していくと思います。

その為、逃げずに保険確認を行って、慣れていきましょう!

おすすめ医療事務講座を紹介

医療事務の基礎知識がないと、医療事務になった時に覚えることが多すぎて、キャパオーバーになってしまう事もあるので、医療事務講座で勉強をしてみよう!

私のおすすめは、ユーキャンの医療事務講座 ![]() です。

です。

画像引用:ユーキャンの医療事務講座 ![]()

『医療事務認定実務者試験』を自宅で受験することが出来ますよ。

ユーキャンの医療事務講座は、メインテキスト3冊でフルカラーテキストで見やすい!

重要なところは色塗りされていて、見慣れない薬も分類してあるので、覚えやすいですよ。

そして、10年間の合格者70,000名を突破して、満足度も88.4%で、実績もあります。

スマホやPCから「合格デジタルサポート」が利用可能!

スマホからテキストを読んだり、webテストを解くことが出来るので、通勤時間や家事や育児の合間のスキマ時間を使って、いつでもどこでも学習することが出来ますよ。

また、学習の進捗状況の管理や弱点分析や対策が出来るので、独学で勉強をするよりかは、合格までも道のりも近道です!

7つの魅力

- 4ヶ月の学習、メインテキストは3冊

- イラスト豊富なフルカラーテキストでわかりやすい

- 合格デジタルサポートパックでスマホで学べる

- 過去10年間で70,000名以上の合格者

- お客様満足度88.4%(2021年2月から2022年1月回答)

- マナーや心得のオリジナルDVD付き

- スキマ時間にスマホ学習可能

tomeoffice

tomeoffice

残念ながら、就職支援はありません。

しかし、『履歴書の書き方から面接時のアドバイスが載っている就職ガイド』と『医療事務の4つのHOW TOを収録したオリジナルDVD』が貰えます。

マナーや心構え、どんな働き方があるのか、仕事内容や働く場所などが紹介されているので、就職後のイメージが付きやすいですよ。

一般教育訓練給付制度対象講座