本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

この記事で解決できるお悩み

こんな悩みを解決できる記事を用意しました。

レセプト業務は、診療録(カルテ)を見て作成するので、カルテの見方を理解していないと、レセプト作成も難しくなります。

医療事務の経験者の私が、記事の前半で『診療録(カルテKarute)とは?』を解説し、

後半では『カルテの見方と医療事務がカルテを作成するところ』と『紙カルテに記載されている投薬用語の読み方』について紹介するので、参考にしてくださいね!

この記事を読み終えることで、医療事務に必要な診療録(カルテ)のことが理解出来ます。

全学習内容がeランニングで学べる。

講義映像が充実。

オリジナルテキストがデジタルにも対応。

学習コンプリート動画や添削課題4回もwebからOK。

デジタルテキスト&webテスト有でスキマ時間に学習可能。

学習スケジュールを自動作成してくれる。

ポイント動画視聴などデジタル学習対応。

通学コースの授業に5回まで参加できる無料聴講制度有。

目次

診療録(カルテKarute)とは?

診療録(カルテKarute)とは、医師の診療記録カードのこと。

患者の症状、処置、経過などを記録しておくもの。

ドイツ語「カード」・日本語では「診療録」・海外では「Medical record」

診療記録とは

診療記録とは『診療録』『検査所見』『画像所見』『処方箋』『手術記録』『看護記録』『診療情報提供書』等について『作成』『記録』または『保存された書類』『画像』等の記録のこと。

公的な記録文書です。

また、診療記録は、紙カルテも電子カルテも同じです。

医療事務の基礎知識がない場合は、診療録を含むレセプト点検に関する本を読んで勉強するのもおすすめ!

下記のリンクで紹介していますので、参考になさってください。

全学習内容がeランニングで学べる。

講義映像が充実。

オリジナルテキストがデジタルにも対応。

学習コンプリート動画や添削課題4回もwebからOK。

デジタルテキスト&webテスト有でスキマ時間に学習可能。

学習スケジュールを自動作成してくれる。

ポイント動画視聴などデジタル学習対応。

通学コースの授業に5回まで参加できる無料聴講制度有。

カルテの見方と医療事務がカルテを作成

カルテ用紙は3種類あります。

tomeoffice

tomeoffice

電子カルテ作成のやり方の詳細は、別記事で紹介していますので、参考になさってください。

診療録の1号用紙から解説していきます。

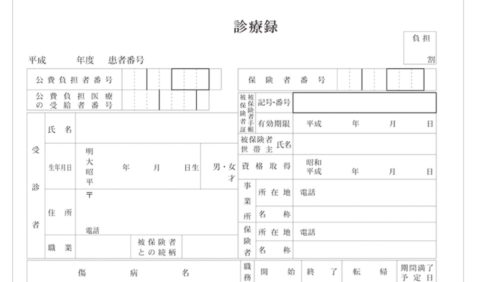

①診療録(カルテ)1号用紙

1号用紙は、カルテの表紙です。

上半分と下半分に分けて紹介しますね。

1号用紙上半分

1号用紙上半分は、患者の個人情報を記入する場所ですので、医療事務が記入します。

- 保険者番号

- 被保険者証の記号・番号

- 被保険者証の有効期限

- 被保険者世帯主 氏名

- 事業所の所在地・電話・名称(わかる場合)

- 保険者の所在地・電話・名称(わかる場合)

- 資格取得日

- 公費負担者番号(公費有の場合)

- 公費受給者番号(公費有の場合)

- 受診者の氏名

- 受診者の生年月日

- 受診者の性別(男・女)

- 受診者の住所・電話番号

- 受診者の職業

- 受診者と被保険者との続柄

患者さんに『受診者の住所』『電話番号』を問診票に記載してもらい、医療事務がカルテに記入。

また、保険証は、受診者に毎月提示をしてもらい、カルテの記載とあっているか?確認をします。

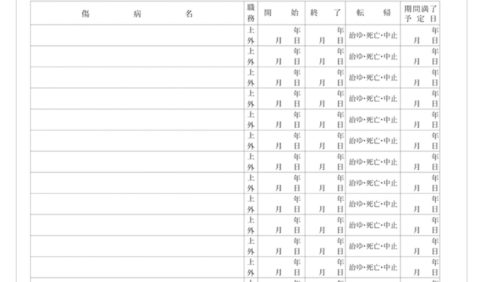

1号用紙下半分

1号用紙下半分は、患者の傷病名を記入する場所ですので、医師が記入します。

- 傷病名と開始日(1行に1傷病名で記載)

- 傷病名は日本語病名で記載

- 場合によって、急性・慢性・部位・範囲を傷病名に記載

- 傷病名が終了した場合は終了日と転帰(治ゆ・死亡・中止)どれかに〇

- 疑い傷病名は確定診断が出たら終了日と転帰を記載する

その為、傷病名を診断するのは医師ですので、1号用紙の下の部分は、医療事務は手を付けない方が良いですよ。

tomeoffice

tomeoffice

- 初診なのに、初診料算定日に傷病名がない

- 疑い傷病名しかないのに、投薬が出ている

- 2号用紙に指導料の記載があるのに、傷病名の記載がない

- もう急性病名の投薬はないのに、傷病名が記載されたまま

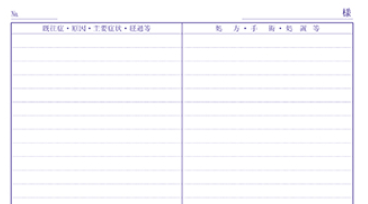

②診療録(カルテ)2号用紙

2号用紙は、医師が診察時に使用する用紙ですので、医療事務は基本記載は行いません。

2号用紙に日付印を押して、その下にスペースを取らずに医師は診療内容の記録をしていきます。

左半分にはSOAP(ソープ)の記録

受診者の経過をカルテに記録するときの記入方法のひとつです。

医師は4つの項目に沿って記録していきます。

S=主観的情報

SはsubjectiveのSです。

受診者が話した内容から得た情報の記録です。

患者

患者

と訴えがあったことを

S:3日前・腹痛・下痢

医師は『患者主訴他覚所見=主訴所見』で記録を残しておきます。

また、医療事務が、患者さんに受付で問診票を記載してもらう内容の1つが、Sになります。

O=客観的情報

OはobjectiveのOです。

診察や検査などから得られた客観的な情報の記録です。

医師

医師

その結果を

O:BT〇〇.〇℃・〇〇〇・・・

A=評価

AはassessmentのAです。

医師の診断やOとSの内容を分析し総合的な評価の記録です。

A:〇〇〇である

P=治療計画

PはplanのPです。

Aであることで決定した治療の方針内容や生活指導などの記録です。

P:〇〇〇

投薬、注射、リハビリ、処置、手術などの指示、患者への説明、他の病院への紹介など記録します。

右半分には処方、手術、処置などの行ったものの記録

医師が受診者に行った投薬内容や処置などが記録されています。

- 時間外に診療した

- 休日に診療した

- 指導を行った

- 投薬を処方した

- 検査を実施した

- 画像を撮影した

- 処置を行った

など診療報酬代が記録されています。

紙カルテの場合は、ここに記載されている内容を医療事務が点数表から点数を拾い出し、点数計算を行います。

電子カルテの場合は、医師が処置行為の画面に、処方内容などの診療報酬で請求出来るものを入力していきます。

tomeoffice

tomeoffice

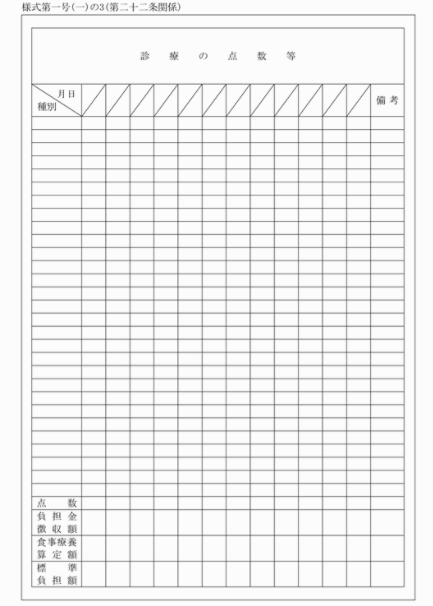

③診療録(カルテ)3号用紙

3号用紙は、会計カードですので、医療事務が記入します。

医療事務が、1号用紙と2号用紙を見ながら、診療報酬代を計算(3号用紙)し、患者の領収証を作成します。

最初に、1号用紙の被保険者証を確認し、患者の自己負担割合を把握し、傷病名をみて指導料が算定出来るか?確認します。

次に、2号用紙の処置等が記載されているところの投薬内容や、処置、検査、指導料などを確認し、3号用紙にレセプト記載順に点数計算を行います。

紙カルテでレセコンを使用の場合は、紙カルテの3号用紙を確認し、2号用紙と照らし合わせて、レセコンに診療点数を入力して領収証を作成します。

電子カルテの場合は、2号用紙の記録に修正がない場合、2号用紙を記録すると3号用紙の画面に行きます。

最後に、3号用紙でレセプトに必要なコメントや同日算定不可や同月算定不可のものがないかを確認・記録し、領収証を作成します。

tomeoffice

tomeoffice

医療事務の基礎知識がない場合は、診療録を含むレセプト点検に関する本を読んで勉強するのもおすすめ!

下記のリンクで紹介していますので、参考になさってください。

しかし、自分で勉強するのが難しい場合は、医療事務通信講座を受講した方が理解が深まります。

医療事務通信講座は、無料資料請求出来るので、比較検討してみよう!

全学習内容がeランニングで学べる。

講義映像が充実。

オリジナルテキストがデジタルにも対応。

学習コンプリート動画や添削課題4回もwebからOK。

デジタルテキスト&webテスト有でスキマ時間に学習可能。

学習スケジュールを自動作成してくれる。

ポイント動画視聴などデジタル学習対応。

通学コースの授業に5回まで参加できる無料聴講制度有。

紙カルテが読めない!どうしたら良い?

tomeoffice

tomeoffice

その時、どうやって解読していたか?紹介しますね。

1つずつ解説していきます。

①医療事務の先輩に相談する

医療事務の先輩は、カルテを読むのが慣れていることも多いので、相談をしていました。

医療事務

医療事務

先輩の手があいているときに、わからないことを伝えて、教えて貰っていました。

だんだん医師の字の癖がわかってくると読めるようになってきますよ。

②看護師に相談する

医療事務の先輩に聞いても、わからない場合は、看護師に相談をしていました。

看護師は医療事務より医療用語が詳しいですし、カルテ以外にも医師の指示の字を解読をしている回数も多いです。

医療事務

医療事務

看護師は、忙しいので、聞いても大丈夫なタイミングで、教えて貰っていました。

③医師に読めないことを伝える

看護師に聞いても、わからない場合は、医師に直接質問をしていました。

医師にカルテが読めないことを伝えるのは、難しい仕事です。

医療事務

医療事務

機嫌が悪いと、怒られることもありますが、読めなければ直接医師に確認します。

全学習内容がeランニングで学べる。

講義映像が充実。

オリジナルテキストがデジタルにも対応。

学習コンプリート動画や添削課題4回もwebからOK。

デジタルテキスト&webテスト有でスキマ時間に学習可能。

学習スケジュールを自動作成してくれる。

ポイント動画視聴などデジタル学習対応。

通学コースの授業に5回まで参加できる無料聴講制度有。

紙カルテに記載されている投薬用語の読み方

tomeoffice

tomeoffice

その為、投薬用語の読み方を紹介しますね。

| Rp | 処方内容 | レシピ |

| do | 処方箋やカルテに記載する時、同じを意味する | diite |

| T | 錠剤 | tabletタブレット |

| C・Cap・K・Kap | カプセル | capsule |

| P | 何回分・何包 | packパック |

| TD | 何日分 | tagedosen |

| M | 朝 | morgen |

| T | 昼 | tap |

| A | 夕 | abend |

| vds | 寝る前 | vor dem schlafengehen |

| vde | 食前 | von dem essen |

| nde | 食後 | nach dem essen |

| zde | 食間 | zwischen dem essen |

| 分1 | 1✖ | 1日1回 |

| 分2 | 2✖ | 1日2回 |

| 分3 | 3✖ | 1日3回 |

| 分4 | 4✖ | 1日4回 |

処方内容の事例・入力方法

tomeoffice

tomeoffice

〇〇〇〇(5)1T 1✖vds 14TD

⇒〇〇〇〇(5)1日1回1錠 寝る前 14日分

薬品名(用量)1日量1日に飲む回数(1日量を1分割)✖飲み方・日数

〇△〇△(10)2T 2✖MA 14TD

⇒〇△〇△(10)1日2回1回1錠 朝夕 14日分

薬品名(用量)1日量1日に飲む回数(1日量を2分割)✖飲み方・日数

✖〇✖〇(10)6T 3✖nde 14TD

⇒✖〇✖〇(10)1日3回1回2錠 毎食後 14日分

薬品名(用量)1日量1日に飲む回数(1日量を3分割)✖飲み方・日数

tomeoffice

tomeoffice

全学習内容がeランニングで学べる。

講義映像が充実。

オリジナルテキストがデジタルにも対応。

学習コンプリート動画や添削課題4回もwebからOK。

デジタルテキスト&webテスト有でスキマ時間に学習可能。

学習スケジュールを自動作成してくれる。

ポイント動画視聴などデジタル学習対応。

通学コースの授業に5回まで参加できる無料聴講制度有。

まとめ

- 診療録(カルテKarute)とは、医師の診療記録カードのこと

- 診療録の1号用紙の上と3号用紙は、医療事務が記載する

- 診療録の1号用紙の下と2号用紙は医師が記載し、医療事務は基本記載しない

- 紙カルテが読めない時は、医療事務の先輩に相談する。看護師に相談する。医師に読めないことを伝える。

あくまでも私の経験上ですので、ご了承ください。

診療録(カルテ)の見方は慣れるまで大変だと思いますが、医療事務が記載するところだけを先に覚えてしまった方が良いですね。

また、計算方法は自分で勉強をしないと、教えてくれる医療機関は少ないです。

全学習内容がeランニングで学べる。

講義映像が充実。

オリジナルテキストがデジタルにも対応。

学習コンプリート動画や添削課題4回もwebからOK。

デジタルテキスト&webテスト有でスキマ時間に学習可能。

学習スケジュールを自動作成してくれる。

ポイント動画視聴などデジタル学習対応。

通学コースの授業に5回まで参加できる無料聴講制度有。

関連記事