本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

この記事で解決できるお悩み

こんな悩みを解決できる記事を用意しました。

医療事務の新人さんは、保険証入力をする際に、レセコンの前で固まってしまう方も多いです。

ほとんどの理由が、どうやって入力をしたら良いのか?わからないから。

tomeoffice

tomeoffice

医療事務の経験者の私が、記事の前半で『レセコンに保険証を入力する前に確認すること』を解説し、

後半では『レセコンに保険証を入力する方法』について紹介するので、参考にしてくださいね!

全学習内容がeランニングで学べる。

講義映像が充実。

※リスキリング補助金制度対象講座

オリジナルテキストがデジタルにも対応。

学習コンプリート動画や添削課題4回もwebからOK。

説明会動画を見ると、受講料10%OFF

デジタルテキスト&webテスト有でスキマ時間に学習可能。

学習スケジュールを自動作成してくれる。

※リスキリング補助金制度対象講座

ポイント動画視聴などデジタル学習対応。

通学コースの授業に5回まで参加できる無料聴講制度有。

就職条件有!受講料キャッシュバック制度有。

目次

レセコンに保険証を入力する前に確認すること

tomeoffice

tomeoffice

1つずつ解説していきます。

確認①被保険者証の有無を

患者さんは、必ずしも被保険者証を持参しているとは限りません。

その為、保険証を入力する前に被保険者証の有無を確認します。

tomeoffice

tomeoffice

患者さんが保険証を忘れてしまった時の対応の詳細は、下記のリンクで紹介していますので、参考になさってください▼

生活保護の方の場合は併用でない限り、被保険者証の提示はないです。

生活保護の公費についてわからない方は、下記のリンクで紹介していますので、参考になさってください▼

患者さんの被保険者証の有無を確認しましょう!

患者対応が難しく不安な場合は、医療接遇の本を読んで勉強しましょう。

下記のリンクで紹介していますので、参考になさってください▼

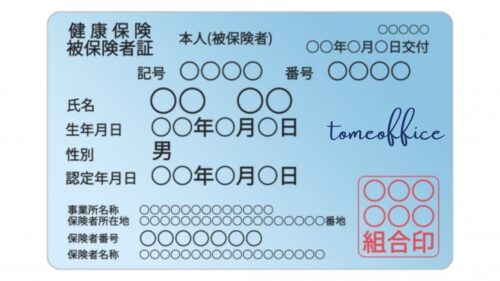

確認②被保険者証に記載されている内容

受付で被保険者証の提示が確認出来たら、被保険者証に記載されている内容を確認します。

- 氏名

- 生年月日

- 性別

- 保険者番号・記号・番号

- 本人・家族

- 資格取得日・交付年月日

- 有効期限

- 住所

たまに、有効期限切れの保険証を提示される場合もあるので、有効期限が切れていないか?を1番に確認しましょう!

保険証の確認のやり方は、下記のリンクで紹介していますので、参考になさってください▼

医療保険制度のことが分からない場合は、受付や保険証の勉強できるの本を読んで勉強してみよう!

下記のリンクで紹介していますので、参考になさってください▼

被保険者証の有無を確認したら、レセコンに保険証を入力しますので、入力する方法を紹介しますね。

レセコンに保険証を入力する方法

患者さんから保険証をお預かりしたら、レセコンに保険証を入力します。

レセコンとは、診療内容を入力し、計算をして領収証と明細書を発行を簡単にする為のPCです。

tomeoffice

tomeoffice

1つずつ解説していきます。

氏名

被保険者証に記載されている『氏名』通りに、レセコンに入力しないと『該当者なし』で保険者から返戻が来ます。

その結果、医療機関に報酬が入りません。

被保険者証に記載されている通りに氏名を入力をします。

この氏名は、領収証にもこの氏名が印字されますので、間違えないように入力しましょう。

また、漢字変換が出来ない場合は、カタカナ入力で行います。

生年月日

被保険者証に記載されている『生年月日』通りに入力しましょう。

- 明治

- 大正

- 昭和

- 平成

- 令和

例えば、平成26年生まれなのに、昭和26年生まれで登録をして、年齢が違い、給付割合も違って登録をされてしまう事もあります。

数字の打ち間違えに注意です!

また、70~74歳高齢受給者証対象の方の場合は、高齢受給者証で自己負担割合の確認も合わせて必要になります。

| 義務教育就学前まで | 8割給付 | 2割自己負担 |

| 義務教育就学後から69歳まで | 7割給付 | 3割自己負担 |

| 70~74歳【一般・低所得者】 | 8割給付 | 2割自己負担 |

| 70~74歳【現役並み所得者】 | 7割給付 | 3割自己負担 |

| 75歳以上【一般所得者等】 | 9割給付 | 1割自己負担 |

| 75歳以上【一定以上所得がある方】 | 8割給付 | 2割自己負担 |

| 75歳以上【現役並み所得者】 | 7割給付 | 3割自己負担 |

性別

被保険者証に記載されている『性別』通りに入力します。

- 男性

- 女性

最初は自動的に男性になっていることもあるので、確認を忘れずに。

男と女の間違えは、返戻で気づくことも多いですので、よく確認をしてから入力しましょう。

保険者番号・記号・番号

被保険者証に記載されている保険者番号に、医療機関はレセプトを作成し提出します。

保険者番号を間違えてしまうと、何処から医療機関は報酬を得るのかわからず、医療機関の損失になるので、よく確認をして間違えないように入力しましょう。

被保険者証によって、記載されている保険者番号の位置が違う事もありますが

- 被保険者証の下の方に『保険者番号』

- 被保険者証の上の方氏名の上に『記号・番号』

が記載されていることが多いです。

なので、レセコンに入力する時は、保険者番号を入力して、記号・番号を入力します。

tomeoffice

tomeoffice

本人・家族

社保の場合は『本人(被保険者)』『家族(被扶養者)』と記載されている場合が多いです。

実際、本人・家族の違いの返戻は社保は多いので、よくみて確認して入力しましょう!

国保の場合は『世帯主=本人』『世帯主に違う名前が記載されている=家族』になります。

資格取得日・交付年月日

資格取得日または認定年月日は、この被保険者証が認められて資格を取得した日です。

交付年月日は、この被保険者証が交付された日です。

- 被保険者証の生年月日の下の辺りに『資格取得日』

- 被保険者証の右上辺りに『交付年月日』

資格取得日は2年前だけど、交付年月日が最近の場合は、『保険者番号・記号・番号』が変更になっている可能性もありますので、よく確認して、レセコンに入力しましょう。

有効期限

被保険者証によっては、有効期限が記載されていないものもあります。

被保険者証に有効期限が記載されている場合は、レセコン画面も有効期限を入れておいた方が、資格喪失後の受診を防ぐことが出来ます。

住所

保険証によっては、住所が記載されていない証もあります。

住所はカルテ記載に必要で、診療情報提供書を作成する場合にも必要になります。

患者さんの住所を確認し、正しく入力をしましょう。

公費の医療証がある場合は入力

公費の医療証がある場合は、レセコンの公費負担者番号・受給者番号のところに入力します。

医療証も、有効期限も入力をしておくと、資格喪失後の受診が防げます。

保険証の確認方法は、下記のリンクで紹介していますので、参考になさってください▼

医療事務の基礎知識を自分で勉強するのが難しい場合は、無料資料請求をして医療事務通信講座を受講を検討してみよう!

全学習内容がeランニングで学べる。

講義映像が充実。

※リスキリング補助金制度対象講座

オリジナルテキストがデジタルにも対応。

学習コンプリート動画や添削課題4回もwebからOK。

説明会動画を見ると、受講料10%OFF

デジタルテキスト&webテスト有でスキマ時間に学習可能。

学習スケジュールを自動作成してくれる。

※リスキリング補助金制度対象講座

ポイント動画視聴などデジタル学習対応。

通学コースの授業に5回まで参加できる無料聴講制度有。

就職条件有!受講料キャッシュバック制度有。

まとめ

- 患者さんが被保険者証を持参したら、被保険者証に記載されている通りにレセコンに入力しましょう。

- 『生年月日』『性別』『本人・家族』は間違えやすいので気を付けましょう。

あくまでも私の経験上ですので、ご了承ください。

医療事務の新人さんの中には、レセコンに保険証を入力を慌ててしまって、入力ミスをすることも多いです。

慌てずに、丁寧に行っていけば、だんだん慣れてスピードが付いてきますので、最初は落ち着いて入力しましょう。

全学習内容がeランニングで学べる。

講義映像が充実。

※リスキリング補助金制度対象講座

オリジナルテキストがデジタルにも対応。

学習コンプリート動画や添削課題4回もwebからOK。

説明会動画を見ると、受講料10%OFF

デジタルテキスト&webテスト有でスキマ時間に学習可能。

学習スケジュールを自動作成してくれる。

※リスキリング補助金制度対象講座

ポイント動画視聴などデジタル学習対応。

通学コースの授業に5回まで参加できる無料聴講制度有。

就職条件有!受講料キャッシュバック制度有。

関連記事

おすすめ本 (36) キャリカレ (29) コミュニケーション (5) コンピューター (17) ソラスト (11) テキスト (26) ニチイ (27) パソコン (1) ヒューマンアカデミー通信講座 (34) ユーキャン (30) レセプト (17) 三幸医療カレッジ (3) 介護 (9) 介護事務 (24) 医師事務作業補助者 (14) 医療事務 (145) 医療秘書 (11) 日本医療事務協会 (20) 歯科助手 (14) 歯科医療事務 (7) 登録販売者 (7) 簿記 (2) 調剤薬局事務 (24) 転職 面接 (20) 通信講座 (70) 通学講座 (24) 過去問 (11) eランニング (5)