本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

この記事で解決できるお悩み

こんな悩みを解決できる記事を用意しました。

この記事は、電子カルテは難しいのかな?電子カルテの方が楽なのかな?どうやって電子カルテを作成したら良いのかな?などの疑問を解消します。

tomeoffice

tomeoffice

医療事務の経験者の私が、記事の前半で『電子カルテは大変で難しい理由』を解説し、

後半では『医療事務が電子カルテを勉強する方法』について紹介するので、参考にしてください!

医療機関でもっとも使われているソフトを自宅で学べる。

専門講師へ添削指導や質問は無制限。

通学か通信か選べて、理解度に合わせた個別指導!

医療事務講座とセットで申し込むと医療事務コンピュータ・電子カルテ講座が20%割引。

医療事務と医療事務コンピュータのW資格取得が目指せる通学コース

講師から直接指導されるので理解度も高い。

ヒューマンアカデミー通信講座(電子カルテオペレーション講座)

医療現場で使われている電子カルテの教育ソフトを自宅で学べる。

就職支援サポートも充実。

目次

医療事務にとって電子カルテは大変で難しい理由

tomeoffice

tomeoffice

今は、電子カルテの医療機関が増えましたので、医療事務にとって電子カルテは何が大変で難しいのかを紹介しますね。

1つずつ解説していきます。

理由①電子カルテの操作に慣れるまで大変

どんな仕事もそうですが、電子カルテの操作に慣れるまでは大変です。

例えば、診療録1号用紙、2号用紙、3号用紙、レセプト画面は何処を開けばみれるのか?

何処を開けば修正出来るのか?

何度も行わないと覚えることが難しいこともあります。

tomeoffice

tomeoffice

それと同じで、電子カルテも同じように1度入力した内容を訂正すると、カルテに二重線が記載されます。

そのことは、画面には出て来ませんが、何時に入力をし、何時に修正をしたのか?のデータはカルテに残りますよ。

電子カルテに入力する際は、紙カルテを記載する時と同じように、慎重に丁寧に間違えないように入力する必要があります。

PC操作がいくら出来ても、医療事務の知識がないと電子カルテの操作は難しいです。

電子カルテ操作の勉強が出来る講座を検討してみよう!

医療事務コンピュータ講座の種類や詳細は、下記のリンクで紹介していますので、参考になさってください▼

おすすめの講座は、ヒューマンアカデミー通信講座の電子カルテオペレーション講座です。

気になる方はチェックしてみて下さい!

理由②電子カルテが止まると問い合わせの対応をするのが大変

PCが動かなくなることが有るように、電子カルテも動かなくなることもあります。

その為、電子カルテが動かなくなってしまった場合には、再起動を求められることも。

再起動も、クライアント機(子機)を消してから、最後にサーバー機(親機)を消して、

サーバー機から再起動をする場合が多く、どれがサーバー機なのかを把握しておく必要があります。

『どのカルテが動かなくなったのか?』『どんな画面で動かなくなったのか?』状況を判断し、

医療事務が電子カルテの会社に問い合わせの電話を掛けることもあり!

tomeoffice

tomeoffice

理由③電子カルテが止まったら手計算をするのが大変

電子カルテが止まってしまっても診療を行っている場合は、手計算で診療代を計算します。

なので、面接で医療事務の知識があることをアピールしたのであれば、医療機関は手計算で診療報酬代を計算出来ると思われています。

普段、電子カルテの計算に慣れてしまっている場合は、手計算に戸惑う事もあるかもしれませんが、

電子カルテが止まった時の為に、手計算の方法は、テキストや本を読んで復習をしておきましょう!

医療機関は、臨機応変に対応する方を求めていることも多いです。

tomeoffice

tomeoffice

理由④診療報酬のセットコードを作るのが難しい

電子カルテは、医療機関でよく行う検査や検査コメント、処方薬のセット、用法などのセットコードを作れることが多い。

そのセットコードを医療事務が作り、電子カルテの画面に貼って置くと、診察時の医師の入力が楽になります。

tomeoffice

tomeoffice

理由⑤紙カルテから移行した場合は操作に慣れるまで難しい

何年も紙カルテを使用している医療機関が、電子カルテに移行した場合は、

紙カルテに記載している内容を診て診察を行うことも多いので、しばらくは、紙カルテを出すことになります。

その為、電子カルテの操作に慣れないまま、紙カルテも出すので、医療事務の仕事内容に負担がかかりますね。

しかし、紙カルテがあった方が落ち着くみたいで、電子カルテに移行したのに2~3年は紙カルテも出していました。

tomeoffice

tomeoffice

電子カルテの操作を学びたい場合は、ヒューマンアカデミー通信講座の電子カルテオペレーション講座の受講を検討してみよう!

電子カルテは医療事務にとって楽だと言われる理由

tomeoffice

tomeoffice

その理由を紹介しますね。

1つずつ解説していきます。

理由①紙カルテ出しとカルテをしまう業務をしなくても良いので楽

患者さんが来院されたら、カルテ出して診療録の1号用紙を確認します。

紙カルテの場合は、しまっているところからカルテを出しますが、正しい場所にしまっていない場合は、カルテを探さなけらばならなく、時間がかかりますね。

そして、会計が終了したら紙カルテをしまいます。

tomeoffice

tomeoffice

また、手を怪我したり、手荒れが酷くなる方も居られます。

電子カルテになると、紙カルテ出しとカルテをしまう業務はしなくて良いので、腰や腕が痛くなったり、手の怪我や手荒れの負担が減って、医療事務は楽です。

理由②カルテ紛失になることが減るので楽

『カルテ出しをして、カルテを元の場所にしまう』を繰り返しても、カルテが元の場所にしまってない場合もあります。

その時は、皆で手分けしてカルテを探すことになりますが、カルテの紛失してしまう事も。

電子カルテから患者さんを検索して出力するので、カルテの紛失になることはないです。

理由③患者の待ち時間短縮ができるので楽

紙カルテの場合は、カルテ出しに時間がかかることも多く、カルテ出しを行ってから『氏名』『保険証』『住所確認』を行うので、診察までの待ち時間がかかります。

tomeoffice

tomeoffice

その点、電子カルテの場合は、診察券のID番号を電子カルテに入力をすれば、患者さんのカルテをすぐ開くことが出来、確認することも簡単で、診察までの待ち時間が短縮出来ます。

理由④紙カルテで医師の読めない字を解読しなくても良いので楽

医師が記載する紙カルテは、読めないことも多いです。

なので、読めないカルテを解読するのも大変で、時間が掛かってしまう事も。

また、医師に何と読むのかを質問しにくいこともありますよね。

tomeoffice

tomeoffice

理由⑤レセプト業務が楽

紙カルテの場合は、紙レセプトを出力して、点検をしていました。

しかし、電子カルテになると、レセプト点検も電子カルテの画面を開けば出来るので便利。

また、レセプトに必要なコメントも入力することが出来、エラーコードがある場合は、教えてくれることもあり、査定返戻防止になることも。

tomeoffice

tomeoffice

紙カルテより、電子カルテの方が楽なのですが、保険証の基礎知識は知っておきましょう!

受付業務と保険の勉強ができる本を下記のリンクで紹介していますので参考になさって下さい。

電子カルテに保険証を入力する前に確認すること

tomeoffice

tomeoffice

1つずつ解説していきます。

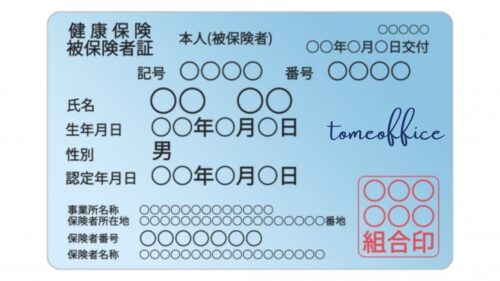

確認①被保険者証の有無を確認

患者さんは、必ずしも被保険者証を持参しているとは限りません。

その為、保険証を入力する前に被保険者証の有無を確認します。

患者さんが保険証を忘れてしまったり、保険証がまだ出来ていない方も来られるので、その場合どう対応するのかを考える必要もあります。

また、生活保護の方の場合は併用でない限り、被保険者証の提示はないです。

tomeoffice

tomeoffice

確認②被保険者証に記載されている内容確認

受付で被保険者証の提示が確認出来たら、被保険者証に記載されている内容を確認します。

- 氏名

- 生年月日

- 性別

- 保険者番号・記号・番号

- 本人・家族

- 資格取得日・交付年月日

- 有効期限

- 住所

たまに、有効期限切れの保険証を提示される場合もあるので、有効期限が切れていないか?を1番に確認しましょう!

被保険者証の有無を確認したら、電子カルテの作成になります。

電子カルテの操作を学びたい場合は、ヒューマンアカデミー通信講座の電子カルテオペレーション講座の受講を検討してみよう!

電子カルテ作成【初診時】

tomeoffice

tomeoffice

患者さんは、クリニックの受付で『はじめてです』とおっしゃても、既に電子カルテに患者さんが登録されている場合もあります。

その理由は

- 患者さんが受診をしたことを覚えていない場合

- 電子カルテに登録はしたが診療が待てない為、受診をキャンセルして電子カルテにIDは残っている場合

その為、患者検索の画面で、生年月日検索をして、患者さんの名前が登録されていないか?確認します。

tomeoffice

tomeoffice

患者さんの間違えトラブルを防ぐ為、同姓同名の方がいないか?確認します。

そのやり方は、患者検索の画面で、新患登録をする氏名を入力して検索をし、 同姓同名の方がいないか?確認しましょう。

tomeoffice

tomeoffice

クリニックの決まったIDを新患の患者さんに選びます。

IDの桁数が4桁から登録するなど決まっている場合は、1001から順に、新患の患者さんが来た順にIDを選びます。

tomeoffice

tomeoffice

患者さんのIDで新患登録を電子カルテに行います。

患者さんに記入をして頂いた問診票と、お預かりした保険証を確認し『氏名』『生年月日』『住所』『電話番号』『主保険の保険者番号・記号・番号』公費がある場合は『公費負担者番号・受給者番号』を登録します。

▼保険証の入力方法はこちらを▼

電子カルテの操作を学びたい場合は、ヒューマンアカデミー通信講座の電子カルテオペレーション講座の受講を検討してみよう!

次は、2回目以降の初診時・再診時で、電子カルテにIDが登録されている患者さんの電子カルテ作成のやり方を紹介しますね。

電子カルテ作成【2回目以降の初診時・再診時】

tomeoffice

tomeoffice

1つずつ解説していきます。

保険者証変更がある場合

tomeoffice

tomeoffice

苗字変更

保険証を確認して、苗字が変更になっている場合は、氏名変更をしてから、チェックインをし、旧姓の氏名もメモ欄に入力をします。

また、レントゲンなどを撮影したことがある場合は、レントゲンのシステムと電子カルテのシステムが連動していない場合があります。

その為、医師はレントゲンの氏名を変更しなければならないので、メモ欄に旧姓氏名を記載しておくとわかりやすいです。

住所変更があった場合

住所変更を受付時に確認できたら、住所変更をしてから、チェックインをします。

その理由は、住所変更した時に、紹介状(診療情報提供書)の希望がある場合は、今現在、電子カルテの記載されている住所が、そのまま診療情報提供書に印刷されます。

その為、現住所と違う住所が診療情報提供書に印刷されてしまうので、住所変更を言われて時点で修正をした方が、トラブルが防げます。

初診の場合

医療機関の初診セットコードがある場合入力をして、チェックインします。

再診の場合

医療機関の再診セットコードがある場合入力をして、チェックインします。

電子カルテの設定によりますが、何時何分に何を入力し、何を訂正したか、目に見えないシステムで記録されていますので、間違えないように入力をしましょう!

医療事務が電子カルテを勉強する方法

tomeoffice

tomeoffice

1つずつ解説していきます。

方法①電子カルテオペレーション講座を受講する

医療事務になるには、医療事務の基礎知識と医療事務のコンピュータスキル、更に電子カルテ操作スキルがあると良いですよ。

医療事務の基礎知識はあるけど、電子カルテ操作に不安な場合は、電子カルテ講座も追加で受講がおすすめ。

医療事務コンピュータ講座の種類や詳細は、下記のリンクで紹介していますので、参考になさってください▼

tomeoffice

tomeoffice

その理由は、医療機関に近い電子カルテソフト「C&C電子カルテシステムⅡ」を使用し、学習することが可能なところ。

自宅のPCにソフトをインストールすれば、すぐに学習が出来るので便利です。

tomeoffice

tomeoffice

ですが、医療事務の基礎知識がない場合は、ヒューマンアカデミー通信講座の医療事務講座を受講してから電子カルテオペレーション講座を受講しましょう。

そして、電子カルテオペレーション講座修了後、受験料を払い申込を行うと「電子カルテオペレーション実務能力認定試験」が学習したCD-ROMを使用して、在宅受験可能!

気になる方はチェックしてみて下さい▼

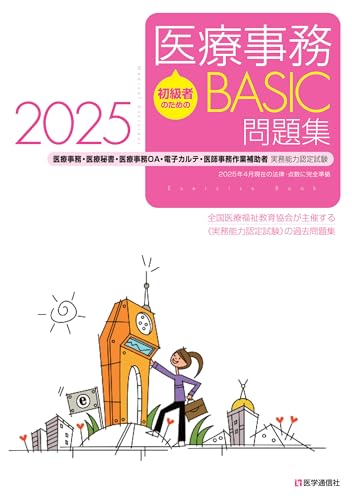

方法②医療事務用の電子カルテが勉強できる本を購入する

講座を受講して、電子カルテを勉強するのに抵抗がある方は、医療事務用の電子カルテが勉強できるの本を購入して勉強をしてみると良いでしょう。

初級者のための医療事務【BASIC】問題集 2025: 医療事務・医療秘書・医師事務作業補助・OA・電子カルテ実務能力認定試験 (2025)

医学通信社

発売日:2025/4/3

¥2,420 税込

産労総合研究所出版部経営書院

発売日:2016/3/4

¥2,200 税込

ぱーそん書房

発売日:2019/3/1

¥2,860 税込

社会保険研究所

発売日:2023/3/3

¥3,630 税込

tomeoffice

tomeoffice

まとめ

- 医療事務は、電子カルテに慣れるまで覚えるのが大変なことが多い

- 電子カルテになることで、紙カルテを出したりする手間が減り、レセプト点検も楽になる

- 間違えてチェックインをしないように気を付けましょう。

- 医療事務の基礎知識があり、電子カルテ操作を身に付けたいのであれば、電子カルテ操作の勉強できるヒューマンアカデミー通信講座の電子カルテオペレーション講座の受講を検討してみよう!

医療事務になりたいのであれば、医療事務の基礎知識と、医療事務コンピュータスキルや電子カルテ操作を身に付けた方が仕事がしやすいです。

tomeoffice

tomeoffice

気になる方は、チェックしてみて下さいね!

- 電子カルテソフトCD-ROMで学べる

- 講師への質問は無制限

- 標準学習期間:3ヶ月

- 在籍期間:6ヶ月

- 添削回数:5回

- 受講費用:64,900円(税込)

- 教育訓練給付金制度対象外

通常価格64,900円(税込)が、2月16日9時59分まで20%OFFの51,920円(税込)で受講できます。

また、LINE友達追加で、受講料5%OFF割引クーポンをプレゼント中ですので、気になる方は、チェックしてみよう!

医療事務講座の中で、電子カルテの勉強ができるのは、ヒューマンアカデミー通信講座の電子カルテオペレーション講座

tomeoffice

tomeoffice

LINE友達追加で、受講料5%OFF割引クーポンをプレゼント中ですので、気になる方は、チェックしてみよう!

関連記事

おすすめ本 (36) キャリカレ (29) コミュニケーション (5) コンピューター (17) ソラスト (11) テキスト (26) ニチイ (27) パソコン (1) ヒューマンアカデミー通信講座 (34) ユーキャン (30) レセプト (17) 三幸医療カレッジ (3) 介護 (9) 介護事務 (24) 医師事務作業補助者 (14) 医療事務 (145) 医療秘書 (11) 日本医療事務協会 (20) 歯科助手 (14) 歯科医療事務 (7) 登録販売者 (7) 簿記 (2) 調剤薬局事務 (24) 転職 面接 (20) 通信講座 (70) 通学講座 (24) 過去問 (11) eランニング (5)